ボウリング上達の鍵は「正しいライン取り」から始まる

マーク・ベイカー流ラインアップ術

記事に入る前に、音声による要点解説をお聞きいただくと、内容が一段と理解しやすくなります。

要点音声解説

本要点音声解説は、「The Clean Up Crew」掲載の動画内容を整理・補足して、NotebookLM を用いて生成したものです。

PBAツアーコーチ・マーク・ベイカー氏が伝える、ボウリングで最も重要な「ラインアップ術」。今回は、初心者から上級者までが即実践できる6つの重要ポイントを徹底解説します。

【1】お気に入りのポジションから始めるな:「ラインアップは“判断”を引き出すための準備」

ボウリングを始めるとき、多くの人がついやってしまうのが、「いつものお気に入りのポジションから投げ始めること」です。確かに、自分が慣れた場所からスタートするのは安心感がありますし、「今日は調子が良い」と錯覚しやすいものです。しかし、マーク・ベイカーはこれを明確に否定しています。理由は、「お気に入りの場所が、今日のレーンに合っているとは限らない」からです。

もし最初からお気に入りの場所で投げて合わなかった場合、次にどこへ移動すればいいのか、その“基準”がなくなってしまいます。結果として、「感覚的な修正」を繰り返し、調整がブレブレになり、スコアが安定しません。これではゲームの主導権をレーンに奪われてしまい、自分でコントロールできなくなります。

そこでマークが提案するのが、「あえて普段の場所より大きく右(右利きの場合)または左(左利きの場合)に立って投げる」という方法です。これにより、最初の投球からボールがどのくらい曲がるのか、どれくらい滑るのかという“情報”を得ることができます。もしボールが大きく曲がったなら「左に寄せよう」、逆に曲がらなければ「さらに右に動こう」と、“感覚”ではなく“判断”に基づいた調整が可能になります。

このプロセスは、いわばレーンの“調査”です。最初の1投はストライクを狙うのではなく、「その日のコンディションを探る」ために使う。これが、プロや上級者が短時間でラインを見つけるために行っている思考法です。

さらに、こうした“ズラした位置”から始めることで、「レーンのオイルパターン」や「ドライエリア(オイルの薄い部分)」の特徴もつかみやすくなります。最初に情報を得てしまえば、その後の移動やボール選択はすべて“意図的”に行えるため、無駄な調整が減り、スコアメイクのスピードが格段に上がります。

要するに、「ラインアップは“当てに行くため”ではなく、“判断するため”にある」ということ。最初の一投を“勝負の一投”にするのではなく、“観察と判断の一投”にすることが、試合全体を優位に進める鍵なのです。

【2】レーンは毎回違う:「左右対称」という前提を捨てよ

ボウリングを長く続けていても、意外と多くの人が陥っている思い込みがあります。

それが、「両方のレーンは基本的に同じようにプレーできるはずだ」というものです。

しかし、マーク・ベイカーはこの考えを真っ向から否定します。「レーンは毎回、左右で性質が違っていて当然」という前提を持ってゲームに臨むことが、冷静な判断力と柔軟な対応力を育てるカギになるのです。

■ なぜレーンは“違って当然”なのか?

一見すると同じように見える2つのレーン。しかし実際には、「オイルの量」「オイルの伸び方」「使用された時間帯」「直前に投げたプレイヤー」など、無数の要素が左右のレーンの“性格”を変えています。

たとえば、あなたの左側のレーンには、直前に回転数の高いツーハンドボウラーがプレーしていたとしましょう。すると、オイルは早く削れ、ボールの曲がりが手前から始まる“ドライレーン”に近い状態になっているかもしれません。一方で右側のレーンは、低回転でまっすぐなボールを投げる人が使っていたことで、オイルが多く残って滑りやすいレーンになっている可能性があります。

このように、「同じボウリング場」「同じレーン番号」「同じ時間帯」でも、レーンの反応は非対称になるのです。

■ 左右が同じという思い込みがミスを生む

問題なのは、この違いを前提にしていないボウラーが、「同じ投げ方をしているのに、なぜか片方だけスコアが伸びない」と混乱してしまうことです。

その結果、うまくいかないレーンに対して、「フォームが悪いのか?」「ボール選択を間違えたのか?」と的外れな修正を繰り返し、逆にパフォーマンスが悪化することすらあります。

マークはこう言います:

「レーンが違うことを最初から“想定内”としておけば、腹も立たず、冷静に調整ができる」。

この心構えがあるだけで、たとえ実際にレーンの性格が違っていたとしても、「よし、こっちは少し早めに動こう」「あっちは出し戻しが使えるな」と、主導権を自分の手に取り戻すことができます。

■ 違いを想定し、調整を楽しむ

プロの試合でも、左右のレーンは常に違います。そのため、プロボウラーは“両レーンを別物として攻略する技術”を常に持ち合わせています。つまり、「2つの異なるレーンを交互に攻略する」という前提で準備をしているのです。

この意識を持てば、あなたのリーグ戦や大会での対応力は劇的に向上します。

たとえば、左右のレーンに5枚の差があることがわかったなら、以下のような具体的対応ができます:

右レーンではスピードを少し落とし、外目を使う

左レーンでは曲がりを抑えるため、ボールを変える or スピードアップ

こうした調整はすべて、「違っていて当たり前」という意識がベースにあるからこそ、ストレスなく行えるのです。

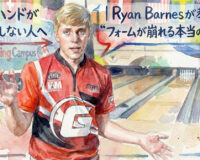

【3】足元とスイングのリズムを整える:「カウント練習」でフォームを安定させる

ボウリングにおける“リズム”や“タイミング”は、目に見えない分、つい軽視されがちです。しかし、これらはストライク率やスペア成功率に直結する非常に重要な要素です。特に試合の緊張感や予期しない展開の中でフォームが乱れてしまう人にとって、「リズムの安定」=「フォームの再現性」こそが最優先で整えるべき課題といえるでしょう。

そのために有効なのが、マーク・ベイカーも指導に取り入れている「カウント練習」です。

■ カウント練習とは?

カウント練習とは、アプローチ中のステップを「1・2・3・4」(または3歩投法なら「1・2・3」)と、声に出して数えながら歩く方法です。こうすることで、体の動きに“意識のリズム”が加わり、スイングとステップのタイミングが自然にシンクロしていきます。

これは単なるリズム練習ではありません。マークはこのカウントによって、「自分自身のテンポをコントロールできるようになる」ことを目的にしています。

■ なぜリズムが崩れるのか?

緊張している

他の選手の投球を意識している

予想外のミスが続いた

レーンコンディションが読めない

これらの要因があると、人は無意識にスイングを速めたり、足を早く出したりしてしまいます。すると、「体と腕の動きがバラバラになり、リリースが安定しなくなる」のです。

特に起こりやすいのが、「スイングが早くなり、足が追いつかない」パターン。これでは体の軸が前に突っ込み、力の伝達が乱れ、コントロールが不安定になります。

■ カウント練習がもたらす3つの効果

リズムとテンポの安定

→ 一定のカウントを刻むことで、スイングとステップのバランスが整い、フォームが再現しやすくなる。プレッシャーへの対応力向上

→ 試合中に緊張しても、カウントを意識することで自分のペースに戻れる。メンタルのリセット

→ うまくいかないときも、「次はカウントに集中しよう」と思うだけで、感情をリセットできる。

マークが「足元が乱れると、フォーム全体が崩れる」と語るように、アプローチ時の安定はスイングの質やリリースにも大きな影響を与えます。「ボウリングは、足がリズムを作り、腕が結果を出すスポーツ」とも言えるでしょう。

■ 実践ステップ:カウント練習のやり方

ボールを持たずに、アプローチ上で「1・2・3・4」と声に出して歩く

肩の力を抜き、リズム重視で軽やかに歩くことを意識

フォームが安定してきたら、同じテンポで実際の投球を行う

ミスをしたときは、再度“カウントだけ”でフォームチェックを行う

特に有効なのは、「ボールを持たずにカウントだけで投球フォームを確認する練習」です。これにより、足と体のリズムを正しく覚え込ませることができます。

【4】パワーは肩ではなく脚で生む:「肩を使いすぎるとミスを生む」

「もっとボールにスピードをつけたい」「もっと回転をかけたい」と思ったとき、ほとんどの人が無意識に使ってしまうのが肩の力です。しかし、この発想こそが、多くのフォームの乱れやミスショットを引き起こしている原因なのです。

マーク・ベイカーは、何度もこう強調しています。

「ボウリングのパワーは肩からではなく、脚と下半身から生まれる」と。

■ 肩の力で投げると何が起こるのか?

肩でスイングを始めてしまうと、以下のような問題が発生します:

スイングが引き上げ式になり、自然な軌道が崩れる

リリースが早まったり、遅れたりしてタイミングが狂う

身体全体が突っ込み、バランスを崩しやすくなる

回転が安定せず、方向性がバラつく

特に、「早く振ろう」とする意識が強くなると、スイングが“引っ張る”動作になり、肩の上下動と連動してスイング軌道が波打つようになります。これでは、狙ったラインにボールを乗せるのは極めて困難です。

■ なぜ「脚」がパワーの源なのか?

ボウリングは、下半身で生まれた力を上半身に伝え、最後に指先へと“流れるように”伝達していく動作です。この一連のエネルギーの流れがスムーズであればあるほど、スピードも回転も自然についてくるのです。

とくに注目すべきは、最後のステップである「スライド足」(右利きなら左足)です。この足がしっかり安定して地面を押さえつけることで、軸がぶれず、身体全体のバランスが保たれます。そして、この状態から下半身のエネルギーが背中→肩→腕→手首→指先へと連動して伝わるのが理想です。

言い換えれば、「投げる」ではなく「流す」「運ぶ」という感覚が、正しいスイングを生むのです。

■ 肩の力を抜くことで、逆に“回転”が安定する

回転を多くかけたいときも、肩を使って無理に回そうとすると逆効果です。肩を中心にひねる動きは、タイミングを狂わせるだけでなく、手首の角度やボールの抜け方にも影響を与え、結果として不規則な回転になりやすいからです。

一方、脚で生んだスイングの勢いを使って、自然に指先で回転を加える方が、回転数も質も安定するというのがマークの理論です。

彼は、「スイングは振るものではなく、“落とす”もの」だと語ります。つまり、重力と脚の動きをうまく使えば、肩に力を入れなくても十分なパワーが得られるのです。

■ 練習法:肩を抜いて脚主導のスイングを習得するには?

「ボールを持たずに素振り」からスタート

→ 両手をダラリと下げた状態で、肩を使わずに自然に腕を振る練習を繰り返します。片足バランス練習(スライド足に体重を乗せて静止)

→ スイング後に左足一本でしっかり立てるかどうかを確認。肩に頼っているとバランスを崩しやすい。「引く」のではなく「前へ押し出す」イメージで投球

→ ボールを前に流すイメージで、スイングを“運ぶ”感覚を身体に覚えさせます。

■ マークの名言から学ぶ

マーク・ベイカーはこう語ります:

「肩に頼る人は、自分の身体を“使いこなせていない”」

「下半身が主役、肩と腕は脇役だ」

この言葉が示すのは、スイングの主導権を“重い上半身”に任せてはいけないということです。下半身からのエネルギーを「逃がさず・無駄なく・正確に伝える」ことで、効率的かつ力強い投球が実現します。

あなたが今まで「力が足りない」「もっと回転を」と思って肩に頼っていたとしたら、今日からその考えを180度変えてみてください。「肩の力を抜くことこそ、ボールに最大限のパワーを伝える近道」なのです。

【5】回転を加えるタイミングを見直す:「早すぎるローテーションは方向ミスのもと」

ボウリングで高いスコアを出すために欠かせないのが、「質の高い回転」です。ボールにしっかりと回転を与えることで、フッキングが安定し、ピンアクションも強くなります。しかし、「いつ回転を加えるか」=タイミングを間違えると、その回転が逆に大きなミスを引き起こしてしまうのです。

マーク・ベイカーが繰り返し指導するのは、

「回転は“早くかけるほど良い”わけではない」という点です。

■ 回転の“かけすぎ”と“かけるタイミング”を混同していないか?

多くのボウラーが、「もっと回転数を増やそう」「もっと強く回そう」と思うあまり、リリースより前に肩や手首で回そうとしてしまいます。その結果、以下のような問題が起こりやすくなります:

ボールが早く落ちすぎて曲がりが強すぎる(過反応)

体の開きが早くなり、方向がズレる

手首がブレてスパットが合わない

バランスを崩して投球が不安定になる

特にありがちなのが、「投げる直前に回転をかけようとして肩で引き下ろしながらひねる」動作。これはスイングとリリースの一体感を壊し、タイミングが狂う典型的な悪例です。

■ 回転の“理想的なタイミング”とは?

マークはこう教えます。

「回転は、スイングが自然に落ちてきて、ボールが手から離れる“直前”に指先で加えるもの」。

つまり、ボールを手で“振る”のではなく、腕のスイングに乗せた状態で、最後の瞬間に“指先で押し出しながら回す”イメージです。この動きは、肩や腕に余計な力が入っていてはできません。

ポイントは以下の3点です:

スイングの軌道が自然であること

スライド足でしっかりとバランスが取れていること

リリース時に手のひらが下から上へ抜けていくように使えていること

このように、回転は“かけに行く”のではなく、「かかってしまう」ような自然な流れの中で生まれるのが理想です。

■ ローテーションをかける“位置”も重要

タイミングだけでなく、どこでローテーションをかけるか(位置)も重要です。

たとえば、スイングの最下点よりも前で(手前で)無理に回そうとすると、回転はかかるが方向が狂うという現象がよく起きます。一方、最下点から少し前方に出るタイミングで、ボールの重みと勢いを感じながら指で押すように回すと、回転と方向が一致しやすくなります。

この「回転の位置」は体感としてわかりづらいですが、スイングをゆっくりめにして練習することで、自分の“リリースゾーン”を明確にすることが可能です。

■ 早すぎるローテーションがもたらすミスのパターン

外ミス(右利きでボールが右に出てしまう)

→ 肩や手首で先に回してしまい、手が内側から外へ振られてしまう内ミス(早く曲がってしまう)

→ 体の開きが早く、左肩が先行してリリースの方向が内側へズレる引っかけ・ドロップ

→ ボールを無理に早く回そうとすることで、手のひらで“こねる”動きになり、スムーズなリリースができない

■ 練習法:タイミングを修正するための実践ステップ

スイングをゆっくり行う練習(1.5倍のテンポ)

→ スイングの中でどのタイミングで指が入るかを確認するボールを持たずにリリースの動きだけを練習

→ 手首の角度と回転の“抜け感”を養う片足立ちの状態で、リリース後のバランスをチェック

→ バランスを崩す場合は、回転タイミングが早すぎる可能性が高い

【6】一投のミスを“失敗”と捉えない:「情報を集めて判断する姿勢が上達を加速させる」

ボウリングは、1ゲームで約12回のストライクチャンスがあります。その中で毎回完璧な投球ができるとは限りません。しかし、問題はミスが起きた「事実」ではなく、ミスをどう“捉えるか”という“思考習慣”にあります。

マーク・ベイカーは言います:

「一投の結果に一喜一憂するな。その投球から何を学べたかが重要だ」。

■ たった1投のミスに感情を持ち込みすぎていないか?

「完璧に投げたのに10ピンが残った」「ポケットを突いたのにストライクが出なかった」――こうした場面に遭遇すると、多くのボウラーが「どうして?」「今日は運が悪い」と感情的に反応してしまいます。

しかしこの感情は、次の投球に悪影響を及ぼします。焦り、無理な調整、リズムの乱れ、フォームの崩れ…すべての原因は「ミスを“失敗”として受け止めすぎていること」にあるのです。

マークはこれを明確に否定します。

「一投のミスは、次の一投の“判断材料”にすぎない」と。

■ 上達する人の共通点は「ミスから情報を抜き取る力」

優れたボウラーほど、ミスショットの中にある“兆候”を見逃しません。たとえば10ピンが残った場合、それを「たまたま」と切り捨てるのではなく、次のように分析します:

「ボールの軌道は合っていたか?」

「回転の強さや角度は適正だったか?」

「レーンの変化によって早めに反応したのではないか?」

このように、“観察→分析→判断”というプロセスをルーチン化しているため、彼らはミスを“学びの一手”に変えていくことができるのです。

■ 「感情」より「数字」と「事実」に注目せよ

マークはこう言います:

「ミスに対する感情的な反応は、判断を鈍らせるだけ」

その代わりに必要なのは、「数値化された情報や事実に基づいた冷静な判断」です。

たとえば、10ピンを2回連続で残した場合、ただ“運が悪い”と嘆くのではなく、

スタンスを1枚内側に動かす

リリース角を2度だけ変える

ボールを変えて角度を出す

といった“調整の選択肢”を冷静に取れるかどうかが、実力の差になります。

■ マークの戦略:「ミスはどちらか一方に絞れ」

マークは、ミスの方向についてもこう語ります:

「ミスは“右”か“左”のどちらか一方に絞れ。両方にミスが出るのは“自分を見失っている証拠”だ」。

つまり、右に外すことはあっても、次は左に外すというような“ブレ”をなくし、一方向にミスが集中している方が修正もしやすく、精神的にも安定するということです。

特に右利きのボウラーにとっては、「左へのミスは致命的」ともされます。右方向へのミスには“調整の余地”があるが、左に外れると修正が難しくなるためです。

■ 9本は成功、6本は見直し、3本以下は再構築

マークはミスを“点数”ではなく“評価軸”で捉えます。

9本倒れた=基本的に正解。スペアを取れば問題なし。

6〜8本=少し精度が足りない。フォームやボール選びを見直すサイン。

5本以下=根本的に方向・タイミング・リリースの再構築が必要。

このように、「点数ではなく内容で投球を評価する」習慣が、成長を加速させるのです。

■ 練習では「結果よりも思考」を重視せよ

練習のときほど、“感情に流されず、冷静にミスを分析する癖”をつけることが重要です。特に、自分の投球を動画で撮って確認したり、投球日誌をつけておくことで、「今日のミス傾向」「そのとき何を考えていたか」が可視化され、より深い学びが得られます。